観光客以上、定住者未満。例えば都会に住みながらも、週末は福知山のイベントに参加したり、畑を借りて農業に励んでみたり。移住せずとも、地域や地域の人々と多様に関わる方法はたくさんあります。

今回ご紹介するのは、「NPO法人丹波漆」の取り組みです。京都府北西部に位置する福知山市の夜久野地域は、日本有数の漆の産地であり、高品質な「丹波漆(たんばうるし)」を産出して日本の伝統工芸を支えてきました。しかし近年、職人の減少やウルシの木の不足により、その存続が危ぶまれています。

NPO法人丹波漆は、夜久野で漆の植栽・管理・漆掻き(うるしかき)技術の継承に取り組みながら、地域の人々や学生たちとともに漆文化を守るべく、活動しています。漆掻き職人でありNPO法人丹波漆の活動も担う理事長の高橋治子さんと、理事の山内耕祐さんにお話を伺いました。

古来から日本の暮らしのそばにある漆

日本では縄文時代から、ウルシの木からとれた樹液を塗料・接着剤として使用してきました。漆は酸やアルカリに強く、素材の腐食を防ぐことから汁椀や箸、重箱などの食器、さらには建築物や仏像などに多く用いられ、日本の文化、生活を支えてきました。

「夜久野を中心とした丹波地域では、奈良時代から漆の採取が始まっていたとされ、江戸時代には福知山藩の殖産政策の一つとして、ウルシの木の育成が義務付けられていました。中でもこのあたりの漆は良質なことから『丹波漆』として特別に重宝されていました。明治時代、夜久野にはおよそ500人の漆掻き職人がいたと聞いています」(山内さん)

しかし戦後、生活様式の変化によって漆器がだんだんと使われなくなり、 さらには国外から輸入された安価な漆、合成塗料の発達などの影響によって、国内産の漆の需要は減少していきました。昭和30年ごろになると漆産業は成り立たなくなり、担い手が減少。ウルシの木の代わりに他の樹木が植えられるようになりました。

全国の漆産業が衰退していく中、それでも夜久野の漆が残ってこられたのは「丹波漆生産組合」を設立した衣川光治さんの尽力によるもの。苗木の育成から植樹、生産に至るまで、丹波の漆産業を支えてきました。その努力が認められ、1991年には「丹波の漆かき」が京都府指定無形民俗文化財に、2024年には西日本で初めて国から「日本産漆生産・精製」保存技術団体に認定されました。

衣川さんの思いは受け継がれ、前理事長の岡本嘉明さんが「NPO法人丹波漆」を設立。現在も夜久野の漆を守る活動が続けられています。

漆産業を絶やさずに守る

夜久野の漆掻きが始まるのは6月ごろ、ウルシの木に最初の傷をつける「初鎌」から始まり、4日に一度ずつ傷を増やしながら採取を進めます。

採取時期によって質や量が異なり、7月下旬から8月末は1年で最も漆の収穫量が多く、色や持続的に優れた最高品質の漆が採取されます。ウルシの木は植えてから採取できるまで10~15年ほどかかりますが、1本から採れる漆はわずか200g。夜久野では採取する数を毎年10本程度と決め、貴重な資源を守っています。

▲漆掻きの様子(提供:NPO法人丹波漆)

漆掻きの職人も減少し、全国でも50~60人ほどしか残っていません。しかし夜久野には、高橋さん、山内さんをはじめ4人の職人がいて、ほとんどが移住者です。山内さんは学生時代に工芸を通じて漆に興味を持ち、漆掻き職人の道を志したそう。

「大学の芸術学部で漆器づくりを学んでいて、原料の漆に興味を持つようになりました。調べるうちに、漆産業の担い手が少なく、このままでは伝統が廃れてしまう危機にあることを知って思い切って漆掻き職人になることにしました。師匠の岡本さん(前理事長)の元で修行を積んで技術を習得し、ようやく10年経ちました」(山内さん)

漆掻き以外にも、ウルシの木が育つ環境を守るために、鹿や猪などの獣害防止柵の設置、草刈りや害虫の駆除といった日々の作業も大切な仕事。山内さんが10年前に初めて植樹をした木が成長し、ようやく自分の手で漆を掻くことができたのだそう。

丹波漆を絶やさないために。「そのために、後継者が技術を実践するウルシの木が必要なんです」と高橋さん。

「昔は採取時期に50~100本ほど漆掻きを行っていたそうですが、今は掻くための木が少ない。ですから現在は、将来的にもっと多くの漆を採取できるようにウルシの木の植栽を中心に活動しています」(高橋さん)

また、ウルシの木を植えるには土地が必要であり、地権者や地域の人々の理解が欠かせません。特に、ウルシの木はかぶれやすい性質があるため、そうした点も含めて地域の理解を得ることがとても大切です。

地域の活動として根づかせていくために

漆の関係者や地元の人々などもっと多くの人に漆を知ってもらい、協力を得ることが、活動の継続につながります。その一環として講演会や漆を使った工芸品の展示のほか、実際にウルシの木を植樹できる植樹祭を行う「うえるかむまつり」を開催しています。

「漆の文化を守るためにも、作家や漆精製業者、漆製品を使う関係者や地元の人にイベントに参加していただき、“自分ごと”として関心を持ってもらう必要があります。そのきっかけとして、植樹活動などに幅広い人々が参加できる場を作り、協力の輪を広げる取り組みを進めています」(高橋さん)

▲うえるかむまつりの様子(提供:NPO法人丹波漆)

さらに、福知山市を中心に京都府北部エリアで体験できるコンテンツを発信するサイト「北色」のツアーとして「漆掻き現場見学&漆塗り体験」を実施しています。このツアーでは、参加者を漆掻きの現場に案内し、漆掻きの工程やウルシの木がどのように育てられているのかを紹介した後、「やくの木と漆の館」で漆を使って絵付け体験をすることができます。

▲(提供:北色)

「ツアーには、漆器を日常的に使っている方から、普段あまり漆に触れる機会がない方まで、さまざまな方が参加されています。『漆器に馴染みはあっても、原材料の漆については知らない』という方も多いため、漆掻きの現場を見ていただきながら、道具や作業工程の説明を行い、木の前で職人がどのような考えを持って作業しているのかを伝えています」(山内さん)

▲やくの木と漆の館の職員から説明を受けながら、実際に漆を使って絵付けを体験することができます

「漆の絵付け体験なら、金沢や京都市内などでも体験できます。しかし、丹波漆の体験ツアーは『ウルシの木が植えられ、樹液を採取する産地で体験ができる』という点が大きな特徴です。

実は日本国内で使用されている漆の約96%は中国産で、国内産はごくわずか。ここ夜久野は数少ない国産漆の産地なんです。実際にウルシの木を見て学んで、木から採れた漆を使うことができるということはとても貴重な体験なんですよ」(高橋さん)

こうしたイベントやツアーなどを通じて漆に興味を持つ人を増やし、継続的に植樹祭に参加したり、NPO法人丹波漆の活動をサポートする会員になってもらい、継続的な関わりが持てるような取り組みを実施しています。

次世代へバトンをつなぐ

丹波漆の伝統を次世代へ受け継ぐため、学生とともに漆の魅力を広める活動も行っています。2024年は学生が地域活動を体験し、等身大の視点で地域活性化に取り組む京都府の事業「学生×地域つながる未来プロジェクト」の受け入れ先となり、大学生、大学院生がNPO法人丹波漆の認知を広げるPR活動を行いました。

「私たちは漆に深く関わっているからこそ見えていない部分を、学生たちの視点から『こんなことをしてみてはどうか』と提案をしてくれることがありました。若い世代の発想には、私たちも刺激を受けています」(高橋さん)

ここ数年は、漆を卒業研究や、大学院での修士論文のテーマとして取りあげる学生も増えているそうです。

2024年に京都工芸繊維大学の菰田伶菜(こもだ れな)さんが大学の卒業制作として、「漆の森」再生の建築デザインを制作。苗を植えてから漆が採れるまでの10年スパンの時間軸の中で、人とウルシと建築が共に成長し、50年先、100年先も共存していく風景を表現しました。

▲卒業制作について説明する菰田さん(現在は京都工芸繊維大学大学院在籍)(提供:NPO法人丹波漆)

「学生から『このような研究をしたいので協力してほしい』と依頼があり、それに応える形で支援しています。こうした機会は非常にありがたく、学生たちの取り組みに協力できることがうれしいですね。

漆の魅力は、文化的側面だけでなく、植物や産業などさまざまな分野と結びついている点にあります。こうした漆が持つ独自の魅力があるからこそ、こうした多様な関わりが生まれるのではないでしょうか」(山内さん)

漆の魅力を伝える取り組みは、大学生だけにとどまりません。夜久野学園(福知山市立夜久野小学校・夜久野中学校)では、小学3年生が地域学習の一環として漆について学んでおり、未来へ伝統が受け継がれていく可能性を広げています。

▲夜久野学園植栽の様子(提供:NPO丹波漆)

2018年度から、文化庁は国の宝や重要文化財の保全修理に国産漆を使う方針を取り入れました。これは、国産漆を守るためだけでなく、長い年月にわたって文化財を守ってきた国産漆の価値を認識した結果でもあります。

「漆は縄文時代から受け継がれてきた、持続可能な塗料です。木を育てることで二酸化炭素を吸収し、採取から製品づくりの過程まで、自然環境を汚したり壊したりすることがなく、大量のエネルギーを消費することもありません。

夜久野にはこうした素晴らしいウルシの木が生育するための豊かな気候や風土があり、さらに漆を守り続けようとした人がいたからこそ、続けることができています。若い世代や地元の方たちにも、漆の価値を知ってもらえるように伝え続けていきたいですね」(高橋さん)

古来から現代へと受け継がれてきた、不変の価値を持つ漆。ぜひ、丹波漆のツアーや福知山市の丹波漆の歴史や体験ができる施設「やくの木と漆の館」での体験を通じて、漆の奥深い魅力を感じてください。

ふるさと納税で、丹波漆の未来を育てませんか? 新プランがスタート

後継者不足やウルシの木の減少など厳しい現状を変えようと挑戦する、高橋さんや山内さん。そんな丹波漆の職人たちを支えるために、福知山市のふるさと納税に新たな支援プランが誕生しました。

▲植樹の様子

▲ふるさと納税 植樹証明書

○あなたのウルシの木を植えます

「自分の寄附により植えられたウルシの木が、10年後、日本の文化財修復に貢献する」- そんな特別な体験をしませんか?

寄附をすると、NPO法人丹波漆が、寄附者に代わってウルシの苗を「記念植樹」して成長を育成します。

あなたの木として名前を付けることができ、希望があれば植栽地の見学にもご案内!

その後、約10年をかけて成長した木から採取する丹波漆は、文化財修復など日本の伝統文化を未来へつなぐために使用されます。

・【思いやり型返礼品】ウルシの木の植樹・苗木1本 (寄附額220,000円)

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/26201/6513338

・【思いやり型返礼品】ウルシの木の植樹・苗木2本 (寄附額400,000円)

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/26201/6513339

○個人賛助会員・1年間 ふるさと納税プラン (寄附額67,000円)

いただいた寄附は、ウルシ植栽地の管理や、漆掻き職人の後継者育成などNPO法人丹波漆の活動に使用されます。

年2回の会報とウルシ苗植樹祭「うえるかむまつり」の先行案内をお送りするほか、ふるさと納税特別プランとして「丹波の漆かき」DVDをお届けします。

あなたの寄附が、未来の漆職人を育て、植栽地を守る力になります。

・個人賛助会員 ふるさと納税プラン (寄附額67,000円)

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/26201/6513340

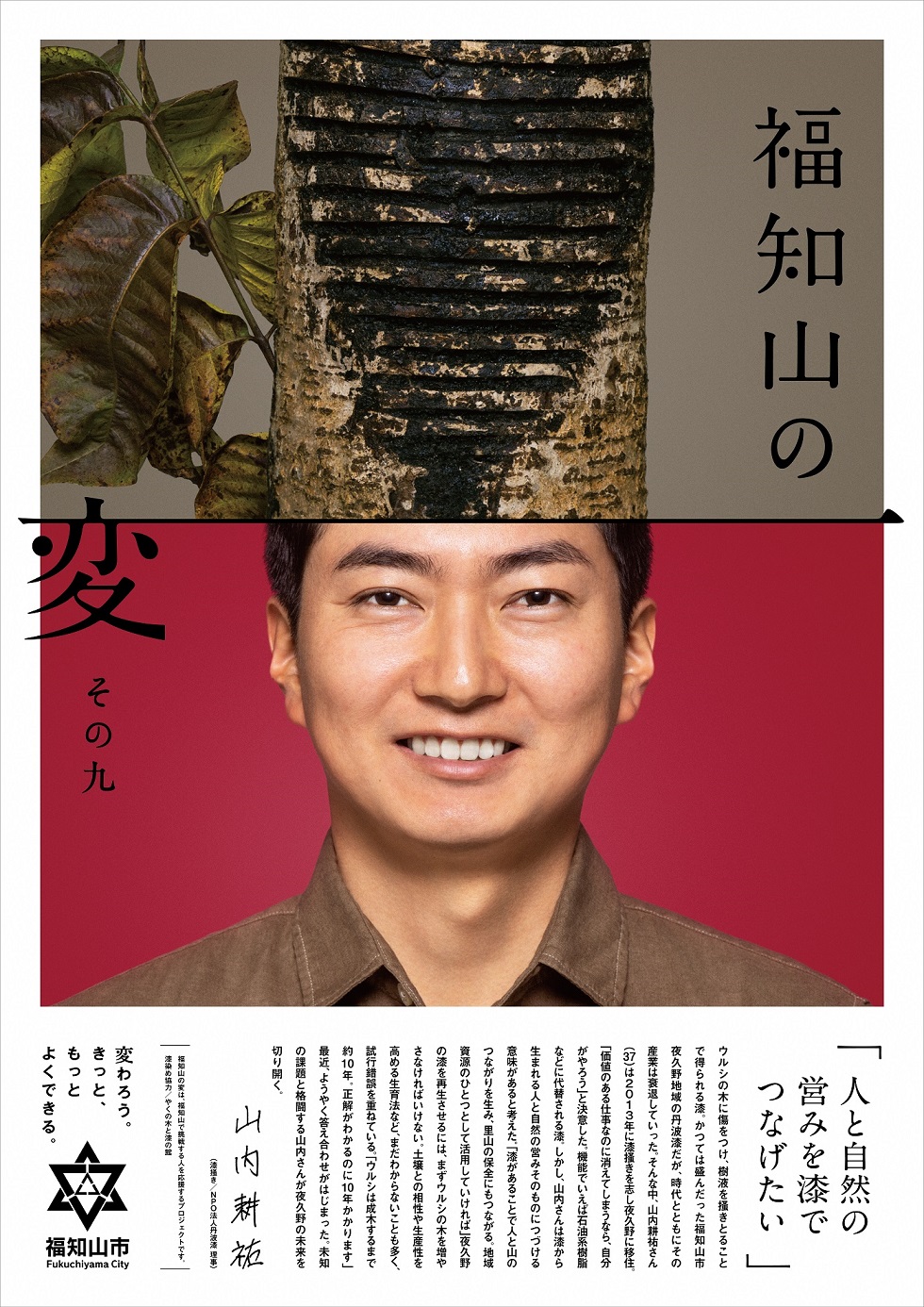

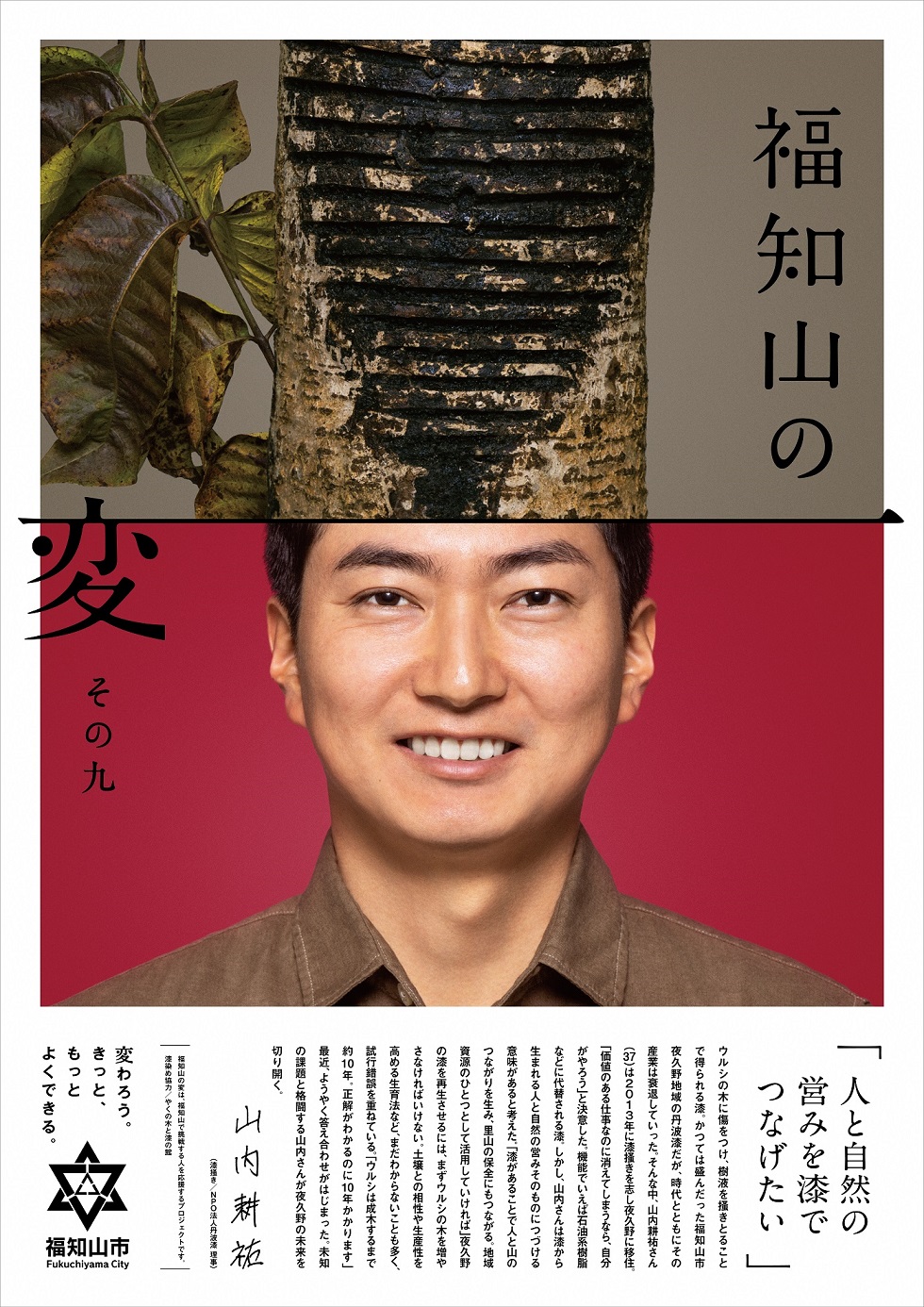

国際森林デーに発表!丹波漆×福知山の変

福知山市で挑戦し、まちを変えていく“変化人(へんかびと)”を応援するシティプロモーション企画「福知山の変」。その最新作として、漆掻き職人/NPO法人丹波漆理事の山内耕祐さんをお迎えし、2025年3月21日、国連が定める「国際森林デー」に発表しました。

https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/promotion/hen.html

やくの木と漆の館

館内では、資料室で夜久野の歴史、漆掻きの歴史について学べます。工房では本物の漆を使った拭漆、刷毛塗り、加飾など、お好みに応じた漆塗りを体験することができます。ショップでは、やくの木と漆の館で漆塗り仕上げした製品を中心に、地元作家の作品などを展示販売しています。また、漆を中心に地域で活動している人の作品などの企画展示を年数回開催しています。

<施設情報>※本施設は、福知山市が運営しています

住所:京都府 福知山市 夜久野町平野2199

電話:0773-38-9226

開館時間:10時~17時(入館は16時、体験は15時30分まで) ※木曜日は体験休み

休館日:毎週水曜日(祝日の場合は翌日休)/年末年始(12月29日~1月3日)

入館料:大人330円(中学生以下無料)※体験料金は別途必要です

※臨時休館日等は下記をご確認ください

https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/64/13903.html

ーーーー

記事を読んで福知山での暮らしや農業に興味を持った方はぜひ、「福知山暮らし体感ツアー」にご参加ください。

参加者の方の希望に沿って、その地域に暮らす移住者や地元の方からお話を聞いたり、移住についての不安や疑問などを市の職員に質問していただくなど、福知山の暮らしをもっと深く知ることができますよ。

福知山暮らし体感ツアー

日 時:参加者と調整

内 容:移住するにあたって知りたいこと、移住する際の希望(①子育て、②農のある暮らし

、③まちなか暮らし)などを参考に、市職員が福知山市をご案内します。

参加料:無料(福知山までの交通費、食事代・体験料などは自己負担となります)

福知山暮らし体感ツアーのお申込みはこちらから